【大勢邸/Sylvia】高房價壓力與首都土地稀缺交織,讓過去被視為「非常規」的小基地住宅建案,如今逐漸走入常態!根據《住展雜誌》調查,2025年上半年台北市最小基地的預售集合式住宅案為大同區「SOHO筑富」,基地面積僅38.1坪,雖未突破歷史最小紀錄,仍反映出「有土就有財」的推案邏輯,在都會核心寸土寸金的格局下,開發商亦積極尋求微型素地切入市場。

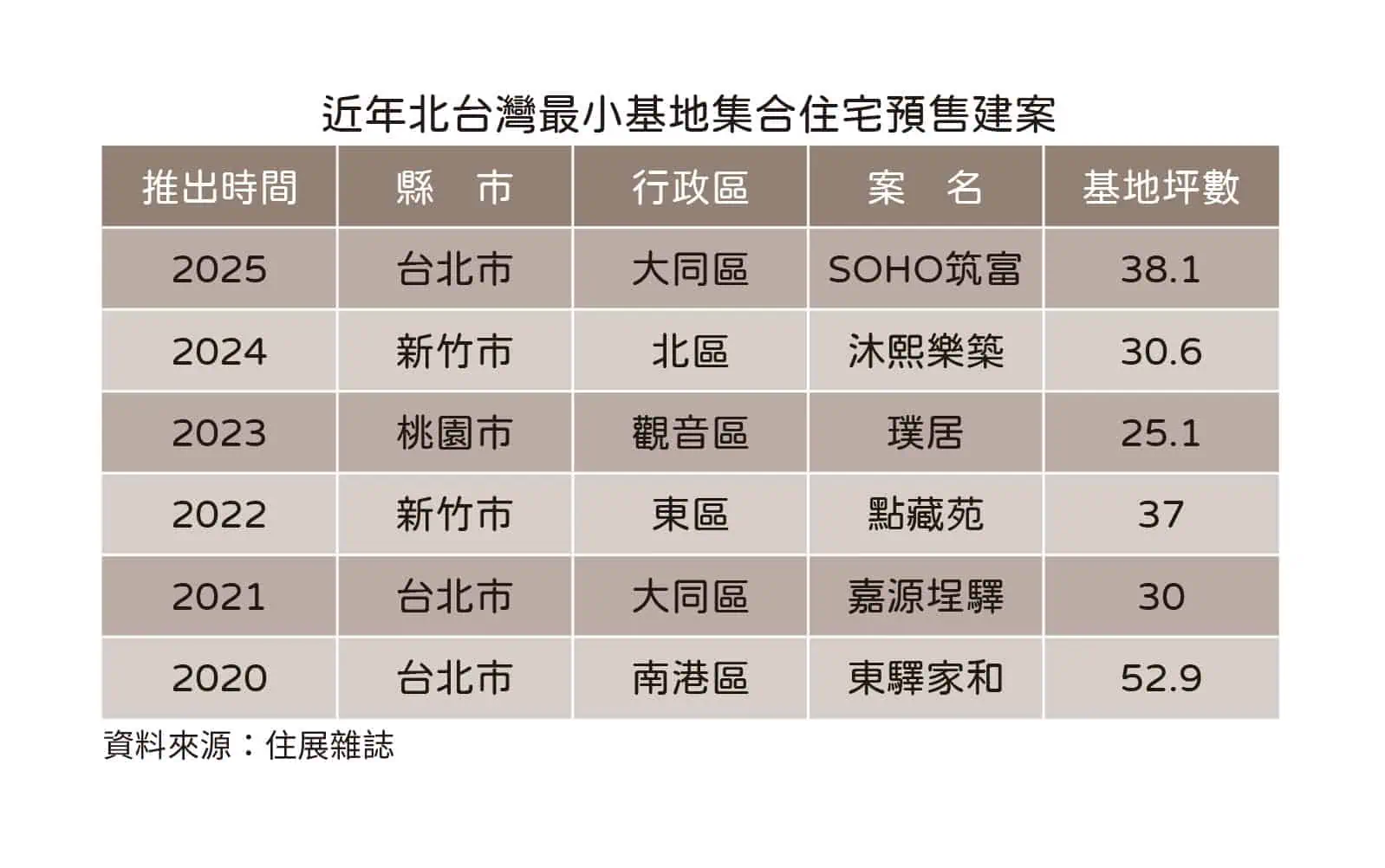

▲近年北台灣最小基地集合住宅預售建案。住展雜誌提供

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰指出,小基地案多半朝向小坪數設計發展,加上建築規模受限,難有完整設施配置,「尤其位處台北市時,每戶屋主須分攤的公設面積比例偏高,室內空間壓縮、宜居性降低,僅具投資屬性,較難吸引自住客群;然而,由於總價基期相對較低,加上區位條件與未來轉手潛力,對部分資金靈活的買方仍具吸引力」。

以「SOHO筑富」為例,主力戶型僅11至12坪,單價雖突破百萬,但總價控制在千萬元上下,且坐擁捷運交通、商圈與主幹道機能等優勢條件,成為具話題性的代表個案;據了解,鄰近的寧夏路段亦有不到30坪的微型基地案正蓄勢待發,戶數極少但地段條件佳,建商已評估於短期內進場。

小基地案不僅侷限於雙北,近年也頻現身於基隆仁愛區、宜蘭羅東、新竹竹北等地;相較於台北市,這些區域的土地與營造成本相對可控,建築類型多為自地自建式公寓,公設彈性高,室內空間實用性佳,若鄰近市區或產業園區,亦能吸引首購族與年輕小家庭目光,成為地方型產品的市場突圍點。

整體而言,儘管小基地案長期被視為紙片屋代表,但在高房價、高造價環境下,其「低總價、小面積、地段效益」的組合,為建商提供了可發揮的空間;而陳炳辰也提醒,若個案性價比偏低或單價過高,銷售表現恐將面臨瓶頸,「且因建商背景多半非一線品牌,購屋人應格外審慎評估投資與風險」。